【编者按】赵家和,清华大学经济管理学院教授,中国共产党党员、著名金融学家和金融学教育家,一生热爱教育事业,关心学生,倾其毕生积蓄,创立兴华青少年助学基金会。

作为清华人,我们为有这样的师长感动、骄傲,作为清华人,我们要坚守清华人的精神,清华人的责任,以祖国为重和事业为先。

今以光明网昨日刊载的《这是一篇迟到了四年的报道,只因故事的主人公不希望张扬…》一文,让我们薪火相传,继承赵老师的精神和开创的事业,帮助更多的人。

这是一篇迟到了四年的报道,只因故事的主人公不希望张扬…

光明网

2012年的夏天,兰州,一路夜车,一群高中生奔袭而至。他们来送别一位“赵爷爷”。“这位赵爷爷是谁?”西北高原上接受资助的娃娃们从未见过他的真面容,而兴华助学基金会成立前受到过赵家和资助的孩子甚至连他的名字都不曾知晓。

他叫赵家和,是清华大学经济管理学院的教授。这位有着51年党龄的平凡共产党员,就这样做了一辈子“雪中炭火”。他在癌症晚期舍不得用进口药物,却倾尽毕生的1500余万元积蓄,捐助给西部贫困孩子。

整齐的白发,高高的额头,睿智的眼睛里盛满笑意——赵家和给人的印象永远是彬彬君子。可他的衣着,真不咋地:“永远是那件破罩衣,小皮帽,全身行头不超过100块”。清华大学苏世民书院常务副院长潘庆中(经1980)回忆起恩师充满敬爱。

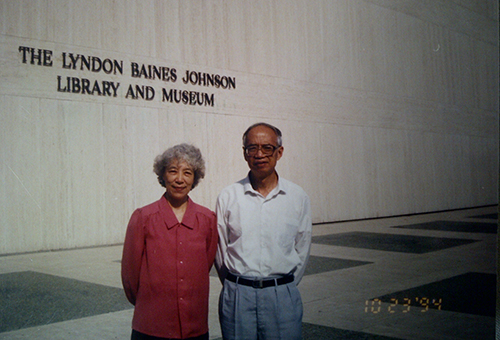

清华经管学院教授赵家和与家人

在名家辈出的清华园里,赵家和有着别样的价值和意义:“他以平凡人的心态,过着普通人的日子,心里却始终保持梦想,并用梦想去激励学生。这样有品质、有情怀的老师,撑起了大学的脊梁。”

清华经管学院教授赵家和

1998年,赵家和退休了。他去了美国,应邀担任德克萨斯州立大学客座教授,讲授中国经济改革实践。大家以为,赵老师颐养天年的好日子开始了。然而,他却仍然节俭,几近悭吝,一家三口每月生活费只有100美元,一件1美元的化纤毛衣穿了十多年,却积蓄起全部的生命热能映照他人。在美国做教授,薪酬不菲,他为什么这么做?原来他在谋划做点事情。

三年后,不顾美方一再挽留,赵家和放弃待遇丰厚的工作,执意回国。此时的赵教授已经身价千万。然而72岁的赵家和再次点燃自己,他要把能量辐射到更广阔的大地上。这一次,不再是组织安排,而是酝酿已久的自主选择——捐资助学。

清华经管学院教授赵家和伏案工作

为了解贫寒学子的生活状况,赵家和搭公共汽车,一趟趟跑到北京的远郊延庆考察,每次回来都疲惫不堪。老伴心疼,劝他包个车,他却不舍得。

有句话他常挂在嘴边,“我们也没有多大本事,热闹的地方就不去了,就做一点雪中送炭的事吧,锦上添花的事情,就不做了。”

2006年,第一笔助学款从北京寄出,江西、湖北、吉林、甘肃……中国的版图上,多少在困境中拼搏的贫寒学子在赵老师的助推中重燃希望。

助学走上正轨,赵家和却在例行体检中查出了肺癌晚期,癌细胞已经向脊椎和脑部转移。晴天霹雳!“老天爷太不公平了,怎么能让这么好的人得绝症?!”惊悉消息,学生刘迅(经1986)愤怒了,“我又突然庆幸,赵老师的账户上已经过千万元了,可以保证最好的治疗。”

可赵家和又做出了惊人决定:保守治疗,捐出全部积蓄助学,并酝酿成立基金会,让助学更加长久和规范。

一名受助学生家的窑洞

2012年初,由赵家和捐资倡导建立的甘肃兴华青少年助学基金会正式成立,倾尽毕生投资所得1500余万元资助西部贫困高中生的赵家和,却不允许泄露半点儿他的个人信息。

基金会成立4年,聚拢500余位爱心人士,捐出善款近千万元;累计2204名寒门学子受助;1243人完成高中学业,其中80%以上考入大学——如果说当初赵家和留下的爱心事业还只是一片新绿,如今,在越来越多“接棒者”的精心呵护下,她已经一树参天。

清华经管学院教授赵家和与家人在校庆日返校

赵老师做事唯一看重的是“标准”。潘庆中回忆起2003年在美国工作时接待赵老师的场景,“当时硅谷集聚了不少中国高材生,有不少清华人,却只能做‘码农’。大家凑在一起,难免有些抱怨。赵老师郑重告诫我们,‘做任何事都要有个标准,就是看‘对社会、对民族、对国家的贡献究竟在哪里。’”

这是他心中的秤,也是他的人生指南——对整个国家、民族有益的,就是最好的投资。

在最后的时光里,他捐掉了所有,只剩下一套自己住的房子留给儿女,还特意在遗嘱里嘱咐:“要卖房,只能卖给学校。”

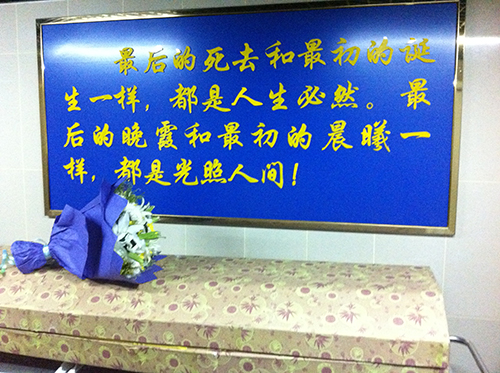

赵家和老师遗体捐献

谨言的赵家和没有留下什么“豪言壮语”。老伴只记得,临终前,面对前来探望的老友,他眉目舒展:“求仁得仁,了无遗憾。”窗外,绿意葱茏,清风微拂,小鸟扑棱棱飞过——这是他出生、求学、执教,依偎了七十八载的清华园。淡淡的笑意,在写满皱纹的清瘦面庞上化开,他燃尽自己,了无遗憾;剩下那抹至纯至净的灰,仍滋养后人;而他的精神,烛照世界,永不熄灭。

【原文链接】

光明网:这是一篇迟到了四年的报道,只因故事的主人公不希望张扬

最新动态

最新动态